Joseph chef des Nez Percés

Le premier livre sur les Nez Percés de l'Orégon et le chef Joseph en langue française. Il y avait eu cependant l'ouvrage de chez Nathan pour la ''jeunesse'', répertorié ici et qui reste vu la destinée et l'époque, tout à fait honorable. Ce ''Nuage rouge'' relate en détail l'histoire de Joseph et à travers elle et lui la vie des Nez Percés et leur tragique destinée. Il fait déjà figure de classique.

HELEN ADDISON HOWARD. Editions du Rocher. Collection ''Nuage rouge''. 1995. 419 pages. 24x15. Broché. Traduit par Karin Bodson. Carte des réserves indiennes en début de volume. Avant-Propos de Clifford M. Drury. Prologue. Cartes de George D. McGrath. Note

L'Amérique Indienne

Au début du siècle, Edward Sheriff Curtis entreprend de photographier les Indiens d'Amérique du Nord afin d'immortaliser ce qui peut être sauvé de ces cultures sur le point de disparaître, dans leur forme originelle. Comment cette œuvre monumentale (40 000 clichés) est-elle née dans l'esprit de son créateur et comment l'a-t-il menée à bien ? Tel est le sujet de ce magnifique album pour lequel Florence Graybill Curtis a sélectionné les plus belles photos de son père. Son témoignage et des documents inédits retracent en détail la vie et l'œuvre de celui qui, pendant trente ans, poursuivit avec une passion et un acharnement exceptionnels la mission qu'il s'était fixée. A travers son objectif, Curtis saisit les visages, les attitudes, les rites, les scènes de la vie quotidienne et de l'intimité, mais aussi les paysages, le cadre de vie et l'habitat de quelque quatre-vingts tribus. Le résultat force l'admiration : ses photographies restituent la beauté et la grandeur d'un univers aujourd'hui mythique que ce livre émouvant et rare, en même temps qu'il rend hommage à un immense artiste, ressuscite à jamais.

Chez Albin Michel - Collection : Terre indienne. De Edward S. Curtis, Edward Sheriff, Florence Curtis Grayhill et Victor Boesen.

L'entaille rouge

Les Etats-Unis constituent le premier pays colonisé et sous-développé à avoir acquis son indépendance. Cette rupture originelle établit, entre autres, les postulats de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme de nouvel état. Mais dès le début, les «mythes fondateurs» se heurtent à la réalité des peuples indiens, propriétaires de droit de la terre d'Amérique. L'entaille rouge, c'est précisément celle qu'a laissé dans l'épopée américaine l'histoire des nations indiennes.

Cette histoire, les conquérants ont cherché à la nier, puis à en dénaturer la force et la richesse. En s'appuyant sur des textes indiens, Nelcya Delanoë met à jour le remarquable niveau de développement qu'avaient atteint certaines nations Indiennes après la conquête; et, parallèlement, en analysant les textes des traités préparés par les Américains, elle révèle comment ceux-ci ont constamment falsifié cette réalité pour légitimer l'appropriation des terres dans le cadre d'institutions démocratique, comment, en somme, ils ont réécrit l'histoire.

Au terme d'une enquête minutieuse sur ce que furent les principes et les armes des conquérants, Nelcya Delanoë montre par quels chemins, de 1776 à nos jours, l'éthique de la démocratie est devenue, à l'image des réserves indiennes, une peau de chagrin. Aujourd'hui, de nouvelles menaces pèsent sur les

Indiens des Etats-Unis: il s'avère, par une ironie de l'histoire, qu'ils détiennent des ressources énergétiques clés alors qu'on croyait leur avoir concédé des terres sans valeur...

Nelcya Delanoë est née en 1941 au Maroc. Auteur d'un récit sur la vie d'un lycée après 1908, La faute à Voltaire, Le Seuil, et d'une étude sur la situation des Noirs à Détroit, Détroit, marché noir, Casterman, elle a aussi traduit plusieurs ouvrages. Elle est actuellement enseignante à l'université de Paris-X Nanterre.

Chez François Maspero de Nelcya Delanoë

L'héritage spirituel amérindien

Et si la spiritualité des Amérindiens d'Amérique du Nord, loin d'être dépassée ou archaïque, pouvait nous aider à surmonter nos difficultés ?

Centrée sur un dieu cosmique qui ressemble profondément au cosmos que nous décrivent les scientifiques depuis Einstein, cette spiritualité est inséparable d'un souci profond de la nature, de la terre, de la beauté du monde. Elle offre des pistes fécondes pour répondre à la crise écologique actuelle. Car nous ne faisons pas seulement face à une crise de gestion de nos ressources, mais à un manque d'harmonie en nous, les autres et le monde.

Chez Pocket de Jacques LANGUIRAND

L'héritage spirituel des Indiens d'Amérique

De loin, le meilleur livre sur la spiritualité des Indiens d'Amérique du Nord qui remet, enfin, les pendules à l'heure...! L'auteur avait déjà rédigé l'avant-propos des ''Rites secrets des Indiens sioux''. ''Avec ce livre l'auteur tente de définir la place des traditions indiennes par rapport aux grandes religions universelles, en s'appuyant sur des disciplines telles que l'anthropologie et l'histoire comparée des religions. Il nous fait ainsi découvrir les thèmes fondamentaux communs à tous les Indiens tout en soulignant les rites particuliers, les mythes et les expressions propres à chaque famille culturelle. Parallèlement à cette approche où sont exprimées la piété cosmique de ces peuples, c'est-à-dire leur sens très profond de l'interconnexion existant entre l'homme et la nature, et cette liberté qui les a préservés en partie des atteintes du monde moderne, l'auteur met en relief la persistance de leur tradition ainsi que sa revalorisation, aujourd'hui dans la société américaine''.

JOSEPH EPES BROWN. Editions Le Mail. 1990. 170 pages. 22x14. Broché. Traduit par Alix de Montal. Une carte : répartition des zones culturelles nord-américaines.

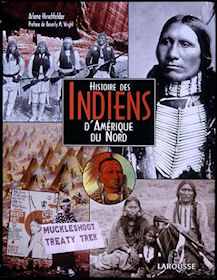

L'histoire des indiens

Plus de 1000 reproductions, essentiellement photographiques, contribuent à faire de cet ouvrage l'histoire sur le vif des nations Indiennes.

Des premières rencontres avec les Européens jusqu'à l'époque contemporaines, cinq siècles d'histoire sont rappelés, depuis les premiers combats pour le territoire et l'enfermement dans les réserves jusqu'aux revendications d'aujourd'hui.

(Ce livre est un ouvrage de vulgarisation.)

Larousse

L'homme médecine des Sioux

Lorsqu'il s'éteignit en 1989, à la réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud, Fools Crow, homme médecine et saint homme, était considéré par la communauté indienne comme l'un des derniers grands chefs spirituels des Tétons-Lakota.

Quinze ans auparavant, il avait accepté de prendre la parole pour raconter, avec truculence et gravité, divers aspects de la vie des Sioux, jusqu'aux traditions religieuses tenues secrètes.

Ce témoignage couvre près d'un siècle d'histoire il aborde la période méconnue de la vie dans les réserves, depuis le massacre de Wounded Knee (1890) jusqu'à la seconde guerre mondiale. Fools Crow confie ses exploits de coureur à pied et de cavalier, sa "découverte de l'Amérique" hors des limites de la réserve, l'apprentissage de l'agriculture, les débuts prometteurs puis la faillite économique des fermiers indiens, leur déchéance qui conduisit aux révoltes de 1973, durant lesquelles il joue le rôle de médiateur entre le gouvernement américain et les activistes Sioux.

Convaincu que ses entretiens avec T.Mails sont placés sous la bénédiction de Wakan tanka, Fools Crow accepte de dévoiler sa vocation de saint homme, ses quêtes de la vision, les danses interdites du soleil, celle de la marmite et du cheval, les rituels de la hutte de sudation et de la pipe sacrée...

Chez les Editions du Rocher de Thomas E.Mails

** Tarifs à partir de. Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ce sont les tarifs internet.